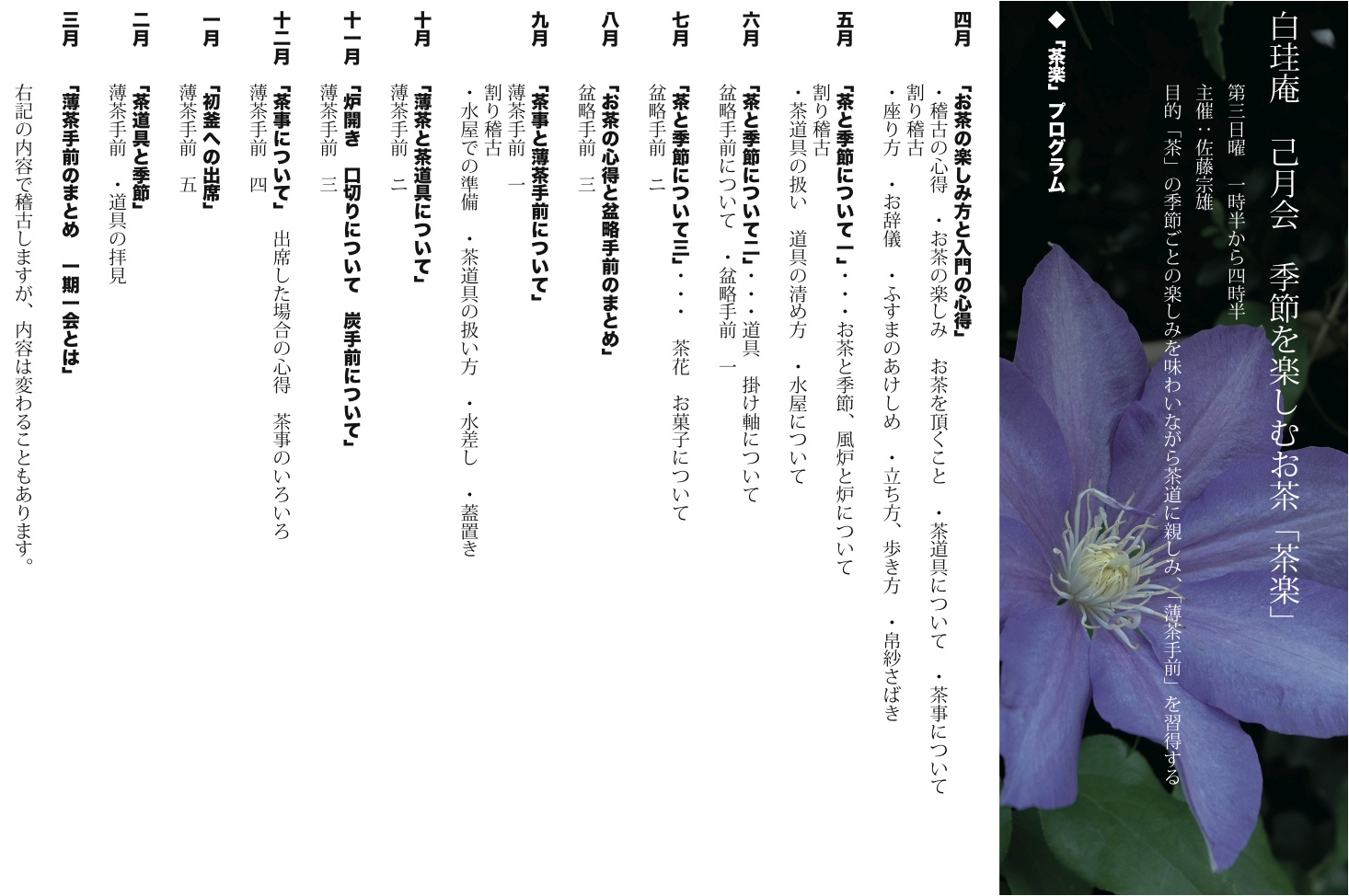

茶と季節、そのしつらえを通して茶の湯の基本とさまざまな日本文化との関わりを知り、そして薄茶の点前を習得し茶事を体験します。己月会オリジナルの初心者のためのプログラム「茶楽」。

二月/如月の茶

如月は衣更着(きさらぎ)とも書き、まだ寒いので衣を更に重ね着する月という由来があります。暦の上では春(立春)。寒さの中で梅の花が咲きはじめ、草木の芽も膨らみを見せる候。梅見月(うめみつき)、木目月(このめつき)などの呼び名もあります。

日ごとに陽射しが和らぎ、日溜まりに春を感じられるのもこのから頃です。

二十四節気(にじゅうしせっき)では、2月4日頃が「立春(りっしゅん)」で、節分の翌日、二十四節気では一年の始まり。この立春に新年を迎えるようにしたのが中国の正月です。この日から立夏の前日までが春です。八十八夜・二百十日などもこの立春を起点として数えます。「春立つ」ともいい、立春以降に初めて吹く南よりの強い風を春一番と呼びます。

2月19日頃を「雨水(うすい)」。降る雪が雨に変わり、積もった雪も溶けて水になるという意味があります。草や木が芽吹き、命の輝きが見られる春を感じ取れる時期です。

日ごとに陽射しが和らぎ、日溜まりに春を感じられるのもこのから頃です。

二十四節気(にじゅうしせっき)では、2月4日頃が「立春(りっしゅん)」で、節分の翌日、二十四節気では一年の始まり。この立春に新年を迎えるようにしたのが中国の正月です。この日から立夏の前日までが春です。八十八夜・二百十日などもこの立春を起点として数えます。「春立つ」ともいい、立春以降に初めて吹く南よりの強い風を春一番と呼びます。

2月19日頃を「雨水(うすい)」。降る雪が雨に変わり、積もった雪も溶けて水になるという意味があります。草や木が芽吹き、命の輝きが見られる春を感じ取れる時期です。

如月の茶碗

筒茶碗には、筒形と半筒形があります、この時期は筒形で

筒茶碗 so-u作 2015>>茶の湯の器

Instagram tea_of_mind Instagram tea_of_mind抹茶碗などSo-U作品を掲載してます ▶︎Insta掲載作品のご購入について |

如月の点前

立春といっても、厳しい寒さがまだまだ続きます。この時期の茶の湯は「暖かさのしつらえ」に心配ることが大切です。茶室には手あぶりなどを用意し、釜は湯気が豊かに立つ広口のものを、お茶は手に暖かい筒茶碗で持てなします。

手あぶりとは、小型の火鉢で客人の手元に置きます。筒茶碗とは湯が冷めにくいように深めの厚手の筒状の茶碗のこと、扱いが通常の茶碗とは異なるので注意を。

冬は暖かく...、というしつらえを現代の生活にも活かしたいものです。

|

茶の湯学びのハンドブック「茶、こころの時間」 如月の「禅語」「茶花」「季語」をしつらえや稽古にお役立てください。 如月の茶楽のテーマは「和のこころ」... |

|

茶の湯の器の銘に託した、こころに届けるメッセージ 辛いも 悲しいも みんな 受け止めてくれている |

茶楽 其ノ十一

茶の湯の精神

和の心

冬は暖かく...は、下に示す、利休七則(りきゅうしちそく)にある言葉で、この七則は茶の湯の基本となる心構えといえるものです。

一、茶は服のよきように

二、炭は湯の沸くように

三、夏は涼しく冬は暖か

四、花は野にあるように

五、刻限は早めに

六、降らずとも雨の用意

七、相客に心せよ。

この利休七則の他に、「四規」とされる教えがあり、それは茶道の心得、精神を示すものとして良く知られている「和敬清寂(わけいせいじゃく)」です。

「和:わ」とは、お互いに心を開いて仲良く。

「敬:けい」とは、互いに敬い合うこと。

「清:せい」とは、道具も心も清浄であること。

「寂:じゃく」とは、動じない心のこと。

とされています。それは互いの心の調和であり、茶器の、しつらえの、そしてそれらを包み込む空間の調和が生まれた時、「美し時間」として心に刻まれるのではないかと思います。

また、「和」とは、深い意味で、仲間(同胞)との切磋琢磨とも捉えることができます。切磋琢磨から生まれた相手への思いやりの心、その心が繋がることで心を開く関係が築かれていくのです。このような心の働きがあるからこそ茶の湯独特の時間や空間があるのだと思われてなりません。緊張感を内在する「和(なごみ)」こそ、茶の湯の醍醐味といえるのではないでしょうか。

そこに集う人々の心と空間と時間が和することで美の世界が形づくられる、そして心の充足感が広がっていくのだと思います。

和=「やわらぎ」の名の通り、何より柔軟な対応や発想、いわゆる臨機応変さが必要なのかもしれません。

2013年2月 2018年10月追記

二月の稽古 和 なごみ

茶席の禅語 梅花和雪香

(ばいかゆきにわしてかんばし)

仄かな花の香り、雪の中に梅の花がどこかで咲いている

話:和とは

1.「和」について

2.「なごむ」事も大切

3.茶の湯の精神

指導 裏千家茶の湯 己月会主宰:佐藤 宗雄(So-U)

指導 裏千家茶の湯 己月会主宰:佐藤 宗雄(So-U)※クラスの内容や訪問指導につきましては、お問い合わせ下さい。

So-U作 2010年

So-U作 2010年